CONTRE LES SECTES

A commencer par la première d'entre elles :

LA SECTE PENTAGONISTE

|

Le Pentagone

siège du "DOD"

Le Pentagone est un bâtiment qui se trouve à Arlington (Virginie), près de Washington, D.C., la capitale fédérale des États-Unis d'Amérique. Cet édifice abrite le département de la Défense des États-Unis. Plus de 26 000 personnes y travaillent, parmi lesquelles des civils et des militaires. On lui donne ce nom en raison de sa forme de pentagone.

Cet immeuble de 5 étages, inauguré le 15 janvier 1943, est le plus vaste immeuble de bureaux du monde, avec ses 28 km de corridors.

Constitué de 5 anneaux concentriques, il a été construit avec du béton renforcé par une armature d'acier. La façade de la section atteinte par l'attentat du 11 septembre 2001 venait d'être renforcée pour résister à une attaque terroriste (par du kevlar et des poutrelles d'acier).

Le département de la Défense des États-Unis (United States Department of Defense, DoD ou DOD) est le ministère du gouvernement des États-Unis chargé de commander aux forces militaires du pays, en temps de guerre et en temps de paix.

Son directeur est appelé le secrétaire à la défense, et fait partie du cabinet présidentiel. Son siège se trouve au Pentagone à Arlington, en Virginie, près de Washington D.C.

Ce département a été créé par la fusion du département de la Marine et du département de la Guerre en 1947 sous la présidence de Harry Truman.

Le département de la Défense chapeaute aujourd'hui les départements de la Marine (US Navy), de l'armée (US Army), de l'armée de l'air (USAF) et de l'infanterie de marine (US Marine Corps). Il a aussi sous son commandement l'état-major interarmée, les commandements militaires, ainsi que les diverses agences de défense, telle la Missile Defense Agency qui s'occupe du bouclier anti-missile.

Un article de Wikipédia, l'encyclopédie libre.

|

—

L'ex n° 2 de la secte : Paul Wolfowitz,

le patron de la Banque mondiale.

Accusé de népotisme, le patron de la Banque mondiale est de plus en plus isolé

Euronews - 10/5/7 - La Banque mondiale est en crise depuis maintenant un mois, et son président Paul Wolfowitz de plus en plus sur la sellette. Il est accusé de népotisme. Conséquence : un de ses conseillers a déjà démissionné, et de nombreuses voix réclament que Wolfowitz fasse de même à présent. Ainsi aux Etats-Unis, plusieurs élus démocrates déplorent la perte de crédibilité de l'institution bancaire internationale. Ils ont ainsi écrit au président George Bush pour qu'il trouve une solution.

Paul Wolfowitz est accusé d'avoir favorisé sa compagne au sein de la Banque, en lui obtenant un salaire annuel de près de 200 000 dollars. L'homme affirme qu'il est victime d'une campagne de dénigrement, et le président américain le soutient à son poste.

Paul Wolfowitz est un proche de George Bush, il était numéro 2 du Pentagone entre 2001 et 2005.

Il a ensuite été propulsé à la tête de la Banque mondiale, un organisme dans lequel les Américains exercent traditionnellement une forte influence.

*

Paul Wolfowitz a violé les règles d'éthique de la Banque mondiale,

selon le rapport d'une commission d'enquête

WASHINGTON (AP) - 15/5/7 - Une commission spéciale de la Banque mondiale a conclu dans un rapport publié lundi que le président de l'institution, Paul Wolfowitz, a violé les règles d'éthique de la Banque en accordant une augmentation et une promotion à sa compagne. Selon ce rapport, le comportement de M. Wolfowitz a mené à une "crise du leadership" de l'institution.

La commission recommande que le conseil d'administration de la Banque mondiale tranche sur la question de savoir si le président "sera capable de fournir le leadership" nécessaire pour que l'institution puisse mener à bien sa mission de lutte contre la pauvreté dans le monde. Le conseil d'administration décidera donc du sort de M. Wolfowitz.

Ses 24 membres ont déjà discuté de plusieurs options disciplinaires, dont le renvoi, l'appel à la démission, un vote de non-confiance, ou une simple réprimande. Le conseil pencherait vers le vote de non-confiance ou une autre forme de critique sévère, qui pourrait, de fait, contraindre M. Wolfowitz à démissionner. L'intéressé doit se présenter devant le conseil d'administration mardi pour une audition à huis clos. La décision du conseil pourrait intervenir dès mardi, ou mercredi.

L'affaire concerne l'augmentation salariale et la promotion accordée en 2005 à sa compagne Shaha Riza, qui travaillait pour la Banque mondiale. Elle avait été réaffectée au Département d'Etat américain pour éviter un conflit d'intérêt à l'arrivée de M. Wolfowitz, mais continuait de percevoir un salaire de la Banque mondiale.

La commission spéciale a conclu dans son rapport que l'implication de M. Wolfowitz dans l'élaboration des détails de cette augmentation salariale "a dépassé les conseils informels" qui lui avait donnés le comité d'éthique de la Banque. Selon la commission, M. Wolfowitz s'est "de fait engagé dans un conflit d'intérêt".

*

Théoricien de la violence

Paul Wolfowitz, l’âme du Pentagone

par Paul Labarique

Source :

Depuis trente ans, Paul Wolfowitz participe à presque tous les cabinets civils du Pentagone. Intellectuel brillant, disciple de Léo Strauss, il justifie de la guerre par l’extension de la démocratie de marché [sic] . Il s’est fait une spécialité d’inventer des menaces imaginaires pour justifier de nouveaux crédits et de nouvelles aventures. Il a théorisé les interventions préventives et l’intimidation des « compétiteurs émergeants ». N’hésitant pas à s’ingérer dans la tactique militaire, il a imposé ses conceptions aux officiers de terrain.

La position particulière de Paul Wolfowitz dans l’espace public états-unien, entre le champ politique et le champ universitaire, lui permet d’être à la fois proche des théoriciens du régime Bush, tout en y occupant des fonctions exécutives, au sein du département de la Défense.

Le fils de son père

Paul Wolfowitz est le fils de Jacob Wolfowitz, un juif polonais né à Varsovie, dont les parents ont émigré à New York lorsqu’il avait dix ans. Diplômé du City College de New York, Wolfowitz père obtient un doctorat en mathématiques à l’université de New York et devient dans la foulée l’un des meilleurs experts états-uniens en théorie de la statistique. Il est alors très proche du mathématicien hongrois Abraham Wald. Politiquement, Jacob Wolfowitz est un sioniste convaincu, engagé par ailleurs dans des organisations opposées à la répression soviétique des minorités et des dissidents.

Pendant la Seconde Guerre mondiale, Jacob Wolfowitz effectue des études pour l’armée états-unienne, au sein du département de statistique de l’université de Columbia. C’est à cette époque que naît Paul, en 1943. En 1957, la famille déménage en Israël, après que Jacob Wolfowitz eut accepté un poste à l’Université Technion. Paul réussit lui aussi des études brillantes : étudiant en mathématiques à l’Université de Cornell, il s’intéresse rapidement à l’Histoire et à la science politique. Il devient alors membre de l’Association Telluride, créée en 1910 par L.L. Nunn pour sélectionner l’élite universitaire de Cornell, comme cela se pratique sur la plupart des campus états-uniens [1]. C’est au sein de ce groupe qu’il est amené à rencontrer le philosophe Allan Bloom, qui multiplie les contacts avec les étudiants de Telluride, dont entre autres l’économiste Francis Fukuyama, le candidat à la présidence Alan Keyes, le spécialiste du renseignement Abram Shulsky, l’expert en soviétologie Stephan Sestanovich, et Charles Fairbanks, le spécialiste de l’Asie centrale.

Une éducation «straussienne»

Sous l’influence d’Allan Bloom, Paul Wolfowitz développe ses connaissances en sciences politiques, et son intérêt pour la philosophie de Leo Strauss [2], le mentor de Bloom. S’il choisit l’Université de Chicago pour effectuer son doctorat, c’est d’ailleurs parce que le philosophe allemand y enseigne encore.

Léo Strauss

Même si le maître quitte Chicago avant que Wolfowitz ne soit diplômé, et bien que le jeune homme ne se considère pas véritablement à l’époque comme un conservateur, il est aujourd’hui perçu comme un héritier intellectuel de Leo Strauss. En 2002, Jeane Kirkpatrick déclare ainsi dans une interview que, selon elle, « Wolfowitz reste une des grandes figures straussiennes » [3]. Il est vrai que le responsable états-unien axe son discours sur la fin de la tyrannie et la condamnation du Mal, sur la dichotomie dictature-démocratie, et sur les pouvoirs quasi-surnaturels qu’il accorde aux dictateurs, qui seraient capables, par malice, de tromper les démocraties libérales. Une argumentation élaborée pendant les dernières années de la Guerre Froide, qu’il reprendra ensuite à propos de l’Irak de Saddam Hussein.

Wolfowitz réfute aujourd’hui en partie le qualificatif de straussien. À Chicago, il s’est en effet trouvé un nouveau mentor, en la personne d’Albert Wohlstetter. Ce dernier, qui a étudié les mathématiques avec Jacob Wolfowtiz à Columbia, est alors le premier stratège nucléaire états-unien, membre de la Rand Corporation et théoricien de la vulnérabilité des États-Unis. Sous sa direction, Paul Wolfowitz rédige un mémoire sur les usines de désalinisation installées par Washington aux frontières d’Israël, de l’Égypte et de la Jordanie, officiellement pour impulser une collaboration entre Tel-Aviv et le monde arabe. Officieusement, l’un des produits dérivés du processus de désalinisation devait être du plutonium. Wolfowitz s’oppose, dans ce mémoire, à la nucléarisation du Proche-Orient, aussi bien du côté israélien que du côté arabe, même si ce n’est pas pour les mêmes raisons : pour lui, si l’État hébreu venait à se doter de l’arme nucléaire, il provoquerait une course aux armements avec les pays arabes aidés par l’URSS, fragilisant ainsi sa position au lieu de la consolider.

Empêcher le contrôle des armements

Fort de ses connaissances en relations internationales, Paul Wolfowitz est envoyé à Washington à l’été 1969, pour y travailler au Committee to Maintain a Prudent Defense Policy (Comité pour le maintien d’une politique prudente de Défense), à la demande de Wohlstetter. Cet organisme, créé par deux grandes figures de la Guerre froide, Dean Acheson et Paul Nitze, respectivement secrétaire d’État et directeur de la planification du département d’État du président Truman, a pour objectif de convaincre le Congrès de la nécessité d’installer un bouclier anti-missiles, projet fermement combattu par plusieurs représentants états-uniens, notamment Edward M. Kennedy, William Fulbright, Albert Gore Sr, Charles Percy et Jacob Javits. Pour aider Nitze et Acheson dans leur combat, Wolfowitz est accompagné de Peter Wilson, un autre élève de Wohlstetter, et de Richard Perle, qui est alors fiancé à la fille de Wohlstetter. Les trois jeunes hommes mènent le combat de haute lutte, rédigeant des études scientifiques et distribuant des fiches techniques aux membres du Congrès. Ils organisent également l’audition du sénateur « pro-bouclier » Henry M. Scoop Jackson devant la commission sénatoriale consacrée aux questions d’armement. Un travail payant : à la fin de l’été 1969, les « faucons » l’emportent au Sénat par 51 voix contre 50. L’adoption du projet permettra ensuite à Nixon d’engager la négociation avec l’URSS sur le Traité des missiles anti-balistiques en position de force. Les discussions aboutiront à la signature de SALT I.

Henry «Scoop» Jackson

Cet épisode marque un tournant dans la politique de Défense états-unienne, puisqu’il s’agit de la première victoire des « faucons » depuis 1941 et le vote par le Congrès de l’extension de la conscription en temps de paix. De plus, le succès de Nitze et Acheson permet l’ouverture d’un débat concernant le bouclier anti-missiles, débat qui continue encore aujourd’hui. Surtout, il a renforcé les convictions de Paul Wolfowitz et Richard Perle en matière de désarmement : les deux jeunes gens ressortent de cette lutte politique avec une grande méfiance envers tout processus de contrôle de l’arsenal états-unien, convaincus qu’une telle politique est défavorable aux États-Unis, tant d’un point de vue stratégique que psychologique. Par ailleurs, la participation à une entreprise politique aussi délicate que celle qui leur a été confiée par d’éminents théoriciens de la Guerre froide leur promet un avenir radieux à Washington.

Alors que son camarade Perle s’engage immédiatement en politique, en devenant l’assistant au Sénat de Henry « Scoop » Jackson, Wolfowitz reprend un temps ses études à Chicago, où il achève son doctorat. Mais les sirènes de Washington le rappellent bien vite : en 1973, l’Agence pour le contrôle des armes et le désarmement subit une véritable purge, sous l’influence de Scoop Jackson qui soupçonnait l’ancienne équipe d’être trop disposée à négocier avec l’ennemi soviétique. Fred Iklé, un stratège « faucon » de la Rand, prend la direction du département. Sur la recommandation de Wohlstetter, il choisit de recruter Wolfowitz. Celui-ci devient rapidement son plus proche conseiller. Il rédige pour lui des notes sur le lancement des missiles et leur détection, travaille sur les négociations liées au contrôle des armements, et suit Iklé en tourné à Paris et dans les capitales européennes.

Henry Kissinger

Son plus haut fait d’armes date de 1974 et 1975 : pendant deux ans, il s’implique dans la campagne de pression menée par les États-Unis auprès de la Corée du Sud afin qu’elle renonce à un programme de développement de plutonium. Wolfowitz cherche à cette époque à remettre en cause la politique étrangère d’Henry Kissinger vis-à-vis de l’Union soviétique, et même plus largement, la vision statique du monde développée par l’admirateur de Metternich. Il souhaite, en réalité, incarner l’alternative intellectuelle de Kissinger. Pour cela, il fait venir à ses côtés certains jeunes universitaires tels que son ami Francis Fukuyama.

L’expert en création de menaces

Efficace dans son travail, qui consiste à faire du contrôle des armements une coquille vide, Wolfowitz est rapidement assimilé à ce qu’il convient d’appeler les experts « alarmistes », toujours utiles lorsqu’il s’agit de gonfler - voire de créer - une menace pour faire voter une augmentation du budget militaire. C’est donc naturellement qu’il est invité à participer à la fameuse « équipe B », créée en 1976 par le directeur de la CIA de Gerald Ford, George H.W. Bush, afin de réévaluer la menace soviétique, prétendument sous-estimée par les experts trop pantouflards de l’Agence [4]. Cette équipe B est présidée par Richard Pipes, le père de Daniel Pipes. Pour rendre leur rapport, ses membres décident de se fonder sur les déclarations publiques des dirigeants soviétiques, plutôt que sur les traditionnelles photos satellites. Sans surprise, leur estimation finale, parue fin 1976, assure que l’Union soviétique pourrait prochainement reprendre l’avantage dans la course aux armements, en vue d’établir « une hégémonie soviétique globale ». Wolfowitz réalise alors que sous couvert d’indépendance, il est possible de passer outre le travail réalisé par les agences de renseignement. Il aura recours à ce procédé à plusieurs reprises dans sa longue carrière politique.

L’avantage du statut d’expert, c’est qu’il a la réputation d’être « indépendant ». Wolfowitz ne fait donc pas les frais de l’arrivée au pouvoir de Jimmy Carter. Il faut dire que deux de ses plus proches alliés politiques, le sénateur Henry Jackson et Richard Perle, sont des démocrates. Il obtient donc un poste au Pentagone, où il est responsable des « programmes régionaux ». En réalité, il se charge d’évaluer les problèmes que pourrait rencontrer le Pentagone à l’avenir. Le secrétaire à la Défense, Harold Brown, lui demande notamment d’examiner les menaces pesant sur l’armée états-unienne dans le Tiers-Monde. Wolfowitz se focalise alors sur la région du Golfe arabo-persique, en créant un programme de recherche, le Limited Contigency Study. À l’époque, le premier choc pétrolier a alerté les États-Unis sur l’importance stratégique du contrôle des régions riches en ressources énergétiques, notamment l’Arabie saoudite.

1976 : la première «menace» irakienne de Paul Wolfowitz

Dans le cadre de sa nouvelle affectation, Paul Wolfowitz assiste à un séminaire de Geoffrey Kemp, un jeune professeur à la Fletcher School of Law and Diplomacy. Ce dernier affirme que les États-Unis se focalisent trop sur l’Europe et ne prennent pas assez au sérieux les conséquences d’une éventuelle percée soviétique dans le Golfe. Wolfowitz le recrute immédiatement au sein du Limited Contigency Study, tout comme Dennis Ross, alors un jeune spécialiste de l’Union soviétique et futur négociateur au Proche-Orient du gouvernement Clinton. L’équipe, dont les locaux sont au Pentagone, ne s’intéresse pas qu’à une possible prise de contrôle des champs pétroliers par l’URSS. Elle envisage également que cette OPA sur l’or noir soit réalisée par une puissance régionale du Golfe, en étudiant par exemple l’éventualité d’une attaque irakienne contre l’Arabie saoudite. La très forte improbabilité d’une telle opération ne gêne pas Wolfowitz : selon lui : « Il ne faut pas se focaliser exclusivement sur la probabilité d’un événement, mais aussi sur la gravité de ses conséquences ». Une méthode de travail particulièrement pertinente si l’objectif est non pas de se prémunir d’une menace, mais de la construire.

D’un point de vue militaire, les conclusions du programme d’études du jeune Wolfowitz sont limpides : les États-Unis doivent renforcer leur présence dans la région du Golfe, notamment en y construisant de nouvelles bases militaires. Il faut également se méfier de l’avènement d’une puissance régionale trop importante, telle que l’Irak ou, à l’époque, l’Iran. Une recommandation qui ne restera pas lettre morte : trois ans plus tard, la CIA renverse le shah devenu trop exigeant, lui préférant même un régime islamique anti-états-unien qu’elle estime pouvoir contrôler, avec le succès que l’on sait [5]. Il s’agit là d’une opération en totale rupture avec la politique mise en œuvre par Nixon et Kissinger, c’est-à-dire de faire de l’Iran un régime pro-occidental lourdement armé, garant de l’équilibre régional. Le renversement du chah provoque d’ailleurs, ce n’est pas un hasard, un regain d’intérêt pour le travail de Wolfowitz et de ses amis : subitement, le Pentagone cherche à établir des bases à Oman, au Kenya ou en Somalie, encourage les gouvernements amis du Proche-Orient à construire des aéroports plus importants et tente de renforcer sa présence dans le Golfe pour permettre un déploiement rapide. Un an plus tard, les troupes états-uniennes et égyptiennes mènent ensemble un exercice militaire baptisé Bright Star, tandis que les forces états-uniennes développent, d’une manière générale, des technologies militaires destinées au combat en zone désertique. Le jour de la prise de pouvoir de Ronald Reagan, le 20 janvier 1981, la nouvelle administration annonce la création du CENTCOM, le centre de commandement militaire états-unien au Proche-Orient.

La période «asiatique»

La place de Wolfowitz n’est pas assurée au sein de la nouvelle équipe de la Maison-Blanche. En effet, ayant participé à l’administration Carter et étant proche de personnalités dites « démocrates », son pedigree n’est pas blanc-blanc pour l’administration Reagan, très proche de l’extrême droite. Averti fin 1979 par Fred Iklé sur le danger de rester à son poste jusqu’à la fin de la campagne, Wolfowitz démissionne début 1980, et redevient professeur associé au sein de la Johns Hopkins University School of Advanced International Studies. Il n’en reste pas moins suspect pour la Maison-Blanche. Richard Allen, nouveau conseiller à la sécurité nationale, refuse au départ de le voir rejoindre l’équipe « Politique étrangère » de Ronald Reagan. Il faudra toute la persuasion de John Lehman, son ami et ancien proche de Wolfowitz sous Nixon, pour le convaincre de l’intérêt d’un tel recrutement. Puis au moment de sa nomination, c’est le sénateur Jesse Helms qui rechigne à donner son feu vert à celui qu’il voit alors comme un dangereux libéral. Wolfowitz invite alors le directeur de cabinet du sénateur, John Carbaugh, pour lui donner des gages de néo-conservatisme. Il obtient finalement le poste de directeur de la planification au Département d’État. Comme sous Carter, il est chargé d’élaborer une vision à long terme des évolutions géopolitiques, et du rôle diplomatique à jouer pour les États-Unis. Un poste à responsabilité, occupé par le passé par George Kennan, le théoricien de la Guerre froide. Wolfowitz recrute pour cela une équipe fournie : Scooter Libby, juriste de Philadelphie, l’économiste Francis Fukuyama, le conservateur afro-américain Alan Keyes, mais aussi Zalmay Khalilzad, qui a l’avantage de venir de l’Université de Chicago et d’être un ancien élève de Wohlstetter.

Zalmay Khalilzad

Certaines de ses recrues sont des démocrates, comme Dennis Ross et Stephen Sestanovich, proche d’Allan Bloom et ancien étudiant à Cornell, en même temps que Wolfowitz.

Les recommandations du nouveau responsable de la planification du département d’État sont en rupture avec la politique étrangère menée jusque-là par les États-Unis, et plus particulièrement sous Carter : Wolfowitz remet en cause le bien-fondé de la vente d’avions de surveillance AWACS à l’Arabie saoudite, réclame une prise de distance de Washington vis-à-vis de l’Organisation de libération de la Palestine de Yasser Arafat, et se montre un des plus virulents défenseurs d’Israël au sein de l’administration Reagan. Mais c’est sur le dossier chinois qu’il choque le plus : la doctrine Kissinger préconisait jusque-là de considérer la Chine comme un pays trop puissant pour être ignoré, avec lequel il faudrait nécessairement négocier pour s’en faire un allié objectif dans la lutte contre l’URSS. Selon un mode d’argumentation déjà rodé, Wolfowitz dénonce cette vision des choses. Selon lui, les États-Unis ont depuis trop longtemps surévalué l’importance de la Chine alors qu’elle est en réalité bien plus menacée par Moscou que ne le sont les États-Unis. C’est donc Pékin qui a besoin de Washington, et non l’inverse. Il n’y a aucune concession à faire à la Chine, bien au contraire. Un tel discours met naturellement hors de lui Alexander Haig, le secrétaire d’État de l’époque, ancien assistant d’Henry Kissinger. La rumeur gronde même pendant quelques jours d’un départ imminent de Wolfowitz. Il n’en sera rien. Le 25 juin 1982, c’est Haig qui est remplacé par George Shultz, consacrant la rupture de l’administration Reagan avec la doctrine Nixon-Kissinger et ouvrant, au passage, une voie pour les idées défendues par Wolfowitz. Ce dernier est promu au poste de sous-secrétaire d’État pour l’Asie orientale et le Pacifique. Il s’agit là du premier emploi de terrain pour le bureaucrate universitaire du Pentagone.

Dans le cadre de ses nouvelles fonctions, Wolfowitz entre en relation avec deux figures clés de l’administration Reagan sur l’Asie que sont Richard Armitage, qui représente le Pentagone, et Gaston Sigur, du National Security Council (Conseil pour la sécurité nationale, NSC). Les trois hommes, qui se réunissent tous les lundis, coordonnent ensemble la politique étrangère de Washington dans la région asiatique. L’un des plus épineux dossiers qu’ils auront à traiter concerne les Philippines, où ils organisent le retrait politique du dictateur Ferdinand Marcos en 1986. Alors que celui-ci a bénéficié jusque-là d’un soutien indéfectible de Washington, l’équipe « asiatique » de Ronald Reagan s’inquiète de voir le pays en proie à une opposition de gauche de plus en plus mobilisée. L’arrivée au pouvoir des « communistes » pourrait entraîner la sortie des Philippines du giron états-unien, occasionnant au passage la fermeture de deux bases de l’US Army installées sur l’archipel, la Clark Air Force Base et la Subic Bay Naval Station. Ils incitent donc Marcos à intégrer une partie de son opposition dans son gouvernement. En vain : le vieux dictateur est convaincu qu’il ne sera jamais « lâché » par Ronald Reagan, qui l’a reçu à plusieurs reprises à la Maison-Blanche. Il se trompe : les trois responsables Asie le chassent du pouvoir et mettent fin à la dictature au profit de la droite catholique et de l’Opus Dei.

Cet épisode ne révèle pas une préférence de Washington pour les régimes démocratiques. Il permet uniquement de constater que le Pentagone et le département d’État sont prêts à soutenir l’instauration d’un régime démocratique si le maintien d’une dictature risque d’entraîner la prise de contrôle du pays par les « communistes ». En cela, ce n’est pas en tant que pro-démocratie que Wolfowitz a choisi cette politique, mais bien en tant qu’anti-communiste.

De manière symptomatique, la gestion des Philippines est rapidement critiquée par Henry Kissinger, qui met en cause le revirement états-unien vis-à-vis de Marcos, un allié fidèle de Washington depuis longtemps. Selon lui, un tel « lâchage » pourrait entraîner une déstabilisation d’autres régimes autoritaires, tels que la Corée du Sud, la Thaïlande, ou encore l’Indonésie. Wolfowitz, en revanche, affirme que les États-Unis ne peuvent reprocher à l’URSS son autoritarisme et dans le même temps tolérer dans leur camp des pays non-démocratiques. Ce que semble proposer ici le diplomate états-unien, c’est un revirement complet de la politique étrangère états-unienne, sur la base de la « promotion de la démocratie ». Il n’en sera évidemment rien. Seuls les régimes autoritaires instables seront remplacés, et pas nécessairement par des démocraties. En bon garant de la stabilité régionale, Paul Wolfowitz est d’ailleurs nommé ambassadeur des États-Unis en Indonésie, jusqu’à la fin du second mandat de Ronald Reagan.

Retour en Irak

L’arrivée au pouvoir de George H.W. Bush ramène Wolfowitz à Washington, au même poste qu’au début de l’ère Regan : sous-secrétaire à la Défense, en charge de la politique du Pentagone, particulièrement sur les questions de désarmement, du Proche-Orient et du Golfe persique. Il y reprend son travail mené sous Jimmy Carter, en demandant une évaluation de la capacité états-unienne à défendre les champs pétrolifères saoudiens. Cette fois, l’éventualité d’une intervention soviétique est écartée, pour se focaliser sur les puissances régionales, au premier rang desquelles figure l’Irak.

Il y a fort à parier que la stratégie états-unienne qui a consisté à provoquer le régime de Saddam Hussein afin de le pousser à envahir le Koweït a été en partie élaborée par Wolfowitz. L’objectif d’une telle tactique était claire : elle permettait à l’armée états-unienne de se déployer massivement dans la région, et particulièrement en Arabie saoudite, mais aussi de réduire à néant la puissance accumulée par Bagdad, avec l’approbation de Washington, au cours des quinze dernières années. Plusieurs éléments permettent d’envisager la participation de Wolfowitz à l’élaboration d’un tel scénario : d’une part, son poste au Pentagone lui permettait d’être associé à de telles décisions ; d’autre part, la nécessité d’un déploiement de troupes états-uniennes dans la région était depuis longtemps une de ses principales préoccupations. Enfin, un épisode troublant a été raconté par Dennis Ross. Au cours d’un voyage effectué dans la région à cette époque, Ross a la surprise de voir son compagnon de route James Baker lui présenter des documents accréditant l’hypothèse (plus tard totalement infirmée) d’une attaque irakienne contre l’Arabie saoudite. Or, ces documents, il les connaissait déjà : il s’agissait d’une simple mise à jour de ses propres travaux de la fin des années 1970 pour le compte du Limited Contigency Study de Wolfowitz.

Les prises de position du sous-secrétaire à la Défense sont d’ailleurs extrêmement claires : il ne faut pas négocier avec Saddam Hussein le retrait des troupes irakiennes du Koweït, mais profiter de l’aubaine pour dévaster le pays. Avec Richard Cheney, il œuvre même à l’élaboration d’un plan d’attaque, conçu par Henry S. Rowen, membre de la Stanford Business School et du Hoover Institute, en alternative au plan du général Colin Powell, alors chef d’état-major interarmes, et du général Norman Schwarzkopf. L’avantage de ce plan, qui prévoyait le déploiement de troupes depuis l’Arabie saoudite jusqu’aux alentours de Bagdad, afin de forcer Saddam Hussein à se retirer du Koweït, était d’assurer la protection d’Israël vis-à-vis d’éventuelles frappes balistiques. Il sera finalement rejeté. Rejetée également, à la fin de la guerre, la position défendue par Wolfowitz de poursuivre plus avant le conflit, une fois les objectifs atteints. Cette fois, c’est le chef d’état-major interarmes Colin Powell qui obtient gain de cause, en expliquant que les États-Unis « sont en train de tuer des milliers de personnes », rapporte James Baker dans ses Mémoires. Le cessez-le-feu « prématuré » est une énorme déception pour Wolfowitz qui, selon certains, préconisait d’envoyer l’armée jusqu’à Bagdad. À la fin des années 1990, il affirmera que la poursuite des combats aurait peut-être favorisé un coup d’État, et donc la chute de Saddam Hussein. Il tire, en tout état de cause, une leçon politique de cet épisode : à l’avenir, il lui faudra mieux contrôler le pouvoir militaire, s’il veut atteindre ses objectifs stratégiques.

Nouvel ordre mondial

La chute de l’Union soviétique entre 1989 et 1990, qui doit amener à un redéploiement des forces états-uniennes de par le monde, donne lieu à l’élaboration d’une nouvelle doctrine pour les néo-conservateurs et Paul Wolfowitz. Les responsables de la Défense états-unienne doivent en effet justifier devant le Congrès le maintien des dépenses militaires, à l’heure où le principal ennemi s’est effondré. Wolfowitz et Powell, pourtant opposés par le passé, développent ensemble l’idée d’une nécessaire force minimale d’intervention de l’US Army, afin d’être en mesure de parer à toute menace éventuelle.

Mais l’essentiel de la doctrine Wolfowitz est élaborée en 1992, dans le cadre du Defense Planning Guidance. Ce document, qui a été commandé par Richard Cheney, alors secrétaire à la Défense, a en réalité été rédigé par Zalmay Khalilzad, l’assistant de Scooter Libby au Pentagone, sur la base de réunions auxquelles participaient, alternativement, Richard Perle, Andrew Marshall, Paul Wolfowitz, ou encore Albert Wohlstetter. Dans le document qui a fuité dans la presse, l’auteur évoque un nouvel « ordre mondial [...] au finale soutenu par les États-Unis », dans lequel l’unique superpuissance n’aurait plus que des alliances conjoncturelles, au gré des conflits. L’ONU et même l’OTAN seraient de plus en plus mises sur la touche. Plus largement, la doctrine Wolfowitz théorise la nécessité pour les États-Unis de bloquer l’émergence de tout compétiteur potentiel à l’hégémonie états-unienne, notamment les « nations industrielles avancées » telles que l’Allemagne et le Japon. Particulièrement visée, l’Union européenne : « Bien que les États-Unis soutiennent le projet d’intégration européenne, nous devons veiller à prévenir l’émergence d’un système de sécurité purement européen qui minerait l’OTAN, et particulièrement sa structure de commandement militaire intégré ». Les Européens seront ainsi priés d’inclure dans le Traité de Maastricht une clause subordonnant leur politique de défense à celle de l’OTAN [6], tandis que le rapport du Pentagone préconise l’intégration des nouveaux États d’Europe centrale et orientale au sein de l’Union européenne, tout en leur faisant bénéficier d’un accord militaire avec les États-Unis les protégeant contre une éventuelle attaque russe [7]

Après le scandale provoqué par la publication prématurée du document, Paul Wolfowitz se désolidarise un temps de sa rédaction, avant que le soutien de Dick Cheney à Khalilzad ne le convainquedes’y rallier. En réalité, l’assistant de Wolfowitz, Scooter Libby,qui va se charger de la seconde version du rapport, va même aller plus loin. S’il évite de désigner nommément l’Union européenne, il théorise explicitement la nécessité pour les États-Unis d’acquérir une supériorité militaire telle qu’elle décourage toutes les puissances émergentes de tenter de les concurrencer.

L’arrivée au pouvoir de Bill Clinton en 1992 renvoie Paul Wolfowitz à ses chères études. Il reprend son poste à la Johns Hopkins University School of Advanced International Studies, où il développe ses théories sur l’obligation pour les États-Unis de conserver une « profondeur stratégique », un euphémisme qui renvoie au fait d’être la seule superpuissance mondiale. En 1996, il est choisi par Donald Rumsfeld, qui dirige la campagne présidentielle du candidat républicain Bob Dole, pour être le pourvoyeur d’idées en matière de politique étrangère.

Mais son obsession reste le Proche-Orient et le dossier irakien. Après avoir plusieurs fois regretté que l’armée US ne soit pas restée plus longtemps sur le sol irakien, afin de renverser Saddam Hussein, il écrit, en 1997, un article intitulé « Les États-Unis et l’Irak » dans lequel il préconise l’instauration d’un nouveau régime à Bagdad, sans préciser la manière d’y parvenir [8]. À la fin de l’année, il va même plus loin en co-signant un article avec Zalmay Khalilzad dans le Weekly Standard, le magazine des néo-cons. Le titre est éloquent : « Renversez-le », en référence au dictateur irakien [9]. À l’époque, il développe sa vision personnelle d’un renversement réussi, qui passerait par un soutien armé au sud du pays, puisqu’il affirme préférer travailler avec les opposants chiites qu’avec les Kurdes. Et il évoque déjà la nécessité de rallier les alliés récalcitrants, dont l’hésitation s’explique par le manque de détermination de l’administration Clinton. L’arrivée au pouvoir d’une équipe de « faucons » devrait donc avoir raison de ces réticences. D’autant que, selon lui, la Russie et la France devraient facilement se laisser convaincre par « le vent du pétrole ». Si ces prédictions se sont révélées fausses, la démarche de Wolfowitz a reçu sa consécration aux États-Unis, où, en 1998, de nombreuses figures éminentes du Parti républicain rallient le Projet pour un nouveau siècle américain dont l’une des premières revendications est la destitution de Saddam Hussein. Au même moment, Wolfowitz est invité à participer au Congressionnal Policy Advisory Board, monté au sein du Parti républicain par Martin Anderson pour permettre l’élaboration d’une politique étrangère néo-conservatrice, avec le soutien financier du Hoover Institute, de la Fondation Heritage et de l’American Entreprise Institute. Donald Rumsfeld et Dick Cheney y assistent régulièrement, tandis que Colin Powell est délibérément écarté, tout comme Richard Armitage.

Wolfowitz n’est pas en reste. Il participe, toujours en 1998, à la commission d’enquête du Congrès chargée d’examiner la réalité de la menace d’une frappe balistique sur les États-Unis, dirigée par Donald Rumsfeld. Sur le modèle de l’« Équipe B » montée par George H.W. Bush au milieu des années 1970, cette commission doit réexaminer les données fournies par les agences de renseignement et en proposer, si nécessaire, une interprétation différente. La communauté du renseignement états-unien avait en effet conclu, en 1995, qu’aucune puissance en dehors des États nucléaires déclarés n’aurait la possibilité de toucher le territoire états-unien avec un missile avant quinze ans. Il s’agissait donc pour le complexe militaro-industriel, et notamment les partisans du bouclier anti-missiles, au premier rang desquels figurent Paul Wolfowitz et Newt Gringrich, de remettre en cause ces conclusions jugées beaucoup trop optimistes. La commission fait parfaitement son travail : Donald Rumsfeld parvient à rallier le soutien des trois démocrates membres du comité, et notamment de Richard Garwin, officiellement opposé au bouclier antimissile. La commission accrédite ainsi l’idée d’une réelle menace de frappe balistique, en provenance de la Corée du Nord, de l’Iran et de l’Irak. En 1999, toujours dans le cadre du Projet pour un nouveau siècle américain, Wolfowitz signe une pétition en faveur de Taiwan, qui devrait, selon le texte, pouvoir bénéficier de la protection des États-Unis en cas d’agression chinoise.

Devenue une figure clé des néo-conservateurs, il est recruté par George W. Bush à l’automne 1998, afin de lui servir d’assistant sur les questions de politique étrangère, aux côtés d’une personnalité alors très proche du candidat républicain, Condoleezza Rice. Avec elle, il met en place l’équipe des « Vulcains », en référence au dieu romain qui forge les armes divines dans la profondeur des volcans. Spécialisée en relations internationales, l’équipe comprend huit membres : Rice et Wolfowitz, naturellement, mais aussi Richard Armitage, Richard Perle, Dov Zakheim [10], Stephen Hadley, Robert Blackwill et Robert Zoellick. Au même moment, une deuxième équipe, menée par Rumsfeld, est également créée dans le sillage de la campagne de George W. Bush. Son objectif : promouvoir le projet de bouclier anti-missiles. On y trouve plusieurs Vulcains (Rice, Wolfowitz, Hadley et Perle), mais aussi des personnalités extérieures telles que George Schultz ou Martin Anderson. La très grande implication de Paul Wolfowitz dans la campagne présidentielle de George W. Bush - qu’il briefe notamment avec Condoleeza Rice avant le débat télévisé avec Al Gore - mérite une récompense après la victoire finale. Celle-ci se concrétise par le retour au bercail de l’« enfant du Pentagone », cette fois en position de n°2.

Paul Labarique

[1] Voir « Skull and Bones, l’élite de l’empire », Voltaire, 8 juillet 2004.

[2] Leo Strauss n’a pas influencé uniquement des néo-conservateurs tels que William Kristoll, William Bennett, Paul Wolfowitz ou Francis Fukuyama. William Galston, l’un des intellectuels en vue du temps de la présidence Clinton, a suivi, comme Wolfowitz, les cours de Bloom à Cornell, puis ceux de Strauss à Chicago.

[3] Entretien avec James Mann, cité dans Rise of the Vulcans - The History of Bush’s War Cabinet, de James Mann, Viking, 2004.

[4] Voir « Les marionnettistes de Washington » par Thierry Meyssan, Voltaire, 13 novembre 2002.

[5] Voir Affaires atomiques, de Dominique Lorentz, Éditions les arènes, 2001.

[6] « La politique de l’Union au sens du présent article n’affecte pas le caractère spécifique de la politique de sécurité et de défense de certains États membres, elle respecte les obligations découlant pour certains États membres du traité de l’Atlantique Nord et elle est compatible avec la politique commune de sécurité et de défense arrêtée dans ce cadre ». In Traité de Maastricht, titre V, article J4, paragraphe 4 .

[7] L’affaire est révélée dans « US Strategy Plan Calls For Insuring No Rivals Develop » par Patrick E. Tyler, in New York Times du 8 mars 1992. Le quotidien publie également de larges extraits en page 14 : « Excerpts from Pentagon’s Plan : "Prevent the Re-Emergence of a New Rival" ». Des informations supplémentaires sontapportées dans « Keeping the US First, Pentagon Would preclude a Rival Superpower » par Barton Gellman, in The Washington Post du 11 mars 1992.

[8] « The United States and Irak », par Paul Wolfowitz, in The Future of Iraq, ed. John Calabrese, Middle East Institute, 1997.

[9] « Overthrow him », par Zalmay Khalilzad et Paul Wolfowitz, Weekly Standard, 1er décembre 1997.

[10] « Dov Zakheim, la caution du Pentagone », par Paul Labarique, Voltaire, 9 septembre 2004.

*

« Connaissance totale de l’information »

L’œil du Pentagone

par Thierry Meyssan

18/11/2 - Le Congrès des Etats-Unis est appelé à légaliser cette semaine un projet titanesque de contrôle social à l’échelon planétaire. Si le programme TIA est adopté, les notions de frontières étatiques et de vie privée n’auront plus de sens.

Vous qui utilisez internet, vous n’ignorez pas que ce système a été initialement développé par une agence du Pentagone, l’ARPA. Voici plusieurs années que celle-ci a changé de nom pour devenir l’Agence des projets de recherche avancée de la défense (Defense Advanced Research Projects Agency - DARPA).

En février 2002, Donald Rumsfeld l’a dotée de 200 millions de dollars de rallonge budgétaire pour développer deux nouveaux bureaux : celui de l’exploitation de l’information (Information Exploitation Office - IEO) et celui de la Connaissance de l’information (Information Awareness Office - IAO).

L’IEO est chargé de déterminer les cibles des forces armées et de programmer des lanceurs et des munitions intelligentes pour les détruire. C’est cet organisme qui programme actuellement toutes sortes d’armes pour frapper 15 000 objectifs en deux semaines en Irak.

L’IAO, quant à lui, est un organisme de recherche. Il doit mettre au point des logiciels permettant d’observer les comportements individuels dans le monde entier, de repérer les attitudes suspectes, de les analyser et de déterminer les terroristes potentiels. Mais l’élaboration de ces logiciels ne peut être distinguée de leur usage expérimental, de sorte que ce bureau est appelé à devenir à terme une agence de renseignements, probablement la plus puissante au monde. Comme l’IAO ne dispose que d’un statut de sous-agence, la nomination de son directeur n’est pas soumise au contrôle du Congrès. Donald Rumsfeld a ainsi pu nommer l’amiral John Poindexter à sa tête.

Sorti major de l’Académie navale, en 1958, John Poindexter est un brillant officier. Il a été élevé par le président Ronald Reagan au grade de vice-amiral, puis choisi comme conseiller de sécurité nationale (1983-86). C’est lui qui introduisit les nouvelles technologies à la Maison-Blanche, notamment les vidéoconférences sécurisées, et qui étendit les pouvoirs du Pentagone en matière de surveillance électronique (National Security Decision Directive 145). Il se montra exceptionnellement déloyal à son pays. Il fut en effet, le principal artisan de l’Irangate, un vaste trafic d’armes international en violation des décisions du Congrès et prétendument sans l’aval du président. Pour obtenir la libération de sept otages détenus par le Hezbollah, l’amiral Poindexter et son adjoint, le lieutenant-colonel Oliver North, vendirent des armes à l’Iran via Israël. Pour financer l’opération, ils organisèrent un autre trafic d’armes, à destination cette fois de l’extrême droite nicaraguayenne, les Contras. Une grande partie était payée en cocaïne. Le 11 juin 1990, après plusieurs années d’enquête, Poindexter fut reconnu coupable de « complot, obstruction à la justice, destruction de preuves » et condamné à dix-huit mois de prison ferme. La sentence fut cassée par une juridiction supérieure pour un vice de forme dans les dépositions de témoins, mais la Cour suprême s’opposa à la révision du procès. Indépendamment de ses procès aux États-Unis, en 1989, il fut accusé par le gouvernement du Costa Rica d’être le principal dirigeant du trafic de cocaïne dans le pays. Il ne fut cependant jamais jugé au Costa Rica. Au cours des dernières années, John Poindexter rejoignit comme vice-président la société Syntek Technologies, située à proximité du Pentagone. Il y dirigea la construction du logiciel Genoa, capable d’explorer clandestinement les plus importantes bases de données informatisées.

L’IAO, dont la devise est «Sciencia est Potentia» (Savoir, c’est pouvoir), s’est doté d’un emblème para-maçonnique emprunté au billet états-unien. Il est organisé en huit unités principales :

Genysis, chargée de rendre compatibles entre elles les informations collectées dans toutes les bases de données publiques du monde, quelles qu’en soient les logiciels. Directeur : Doug Dyer.

Genoa II, chargée de continuer le développement du logiciel Genoa I d’exploration clandestine des bases de données informatisées.

TIDES (« les marées »), chargée de traduire automatiquement en anglais toutes les langues du monde. Directeur : Charles Wayne.

Extraction de preuves et découverte de liens (Evidence Extractation and Links Discovery - EELD), chargée d’interpréter les informations collectées selon des méthodes améliorées de data-mining. Directeur : Ted Senator.

EARS (« les oreilles »), chargée de transformer en texte écrit les communications orales interceptées. Directeur : Charles Wayne.

Bio-surveillance, chargée de collecter les informations susceptibles d’indiquer la dispersion d’agents biologiques. Directeur : Ted Senator.

Identification humaine à distance (Human Identification at Distance - HID), chargée de développer les procédés biométriques, notamment les identifications nominatives de suspects dans une foule par des caméras intelligentes. Directeur : Jonathan Philips.

Simulation des environnements asymétriques (War Gaming the Asymetric Environment - WAE). Directeur : Larry Willis.

Ces huit unités concourent à la création du plus gigantesque système de contrôle social jamais imaginé : la Connaissance totale de l’information (Total Information Awareness - TIA) : le Pentagone entend collecter, légalement ou clandestinement, toutes les bases de données informatisées possibles, publiques ou privées, états-uniennes ou étrangères. Il souhaite intégrer toutes les informations recueillies par les systèmes d’interception, principalement ECHELON. Il veut les traiter selon des méthodes dérivées du marketing commercial pour détecter les comportements individuels suspects, identifier les terroristes potentiels, et les frapper préventivement. L’amiral Poindexter estime que le programme sera opérationnel d’ici trois à cinq ans, mais de nombreux experts doutent que l’on puisse résoudre tous les problèmes techniques en un si bref délai. Pour accélérer les recherches, l’IAO a d’ores et déjà récupéré les ingénieurs de Syntek et signé des contrats de sous-traitance avec la SAIC et Raytheon.

Le TIA est déjà en cours de mise en œuvre. Sa légalisation est soumise au Congrès, lors du vote de la proposition de loi sur la Sécurité de la patrie (Homeland Security Act). Pour la première fois les parlementaires devront se prononcer sur un système de renseignement global, c’est-à-dire planétaire, surveillant de manière indifférenciée le territoire US et le reste du monde, les citoyens états-uniens et les étrangers. Mais aussi et surtout, un système face auquel la notion de « vie privée » n’a plus de sens.

Thierry Meyssan

Journaliste et écrivain, président du Réseau Voltaire.

*

Le Pentagone veut améliorer ses compétences dans la guerre contre "le terrorisme" [sic]

AFP - 5/12/8 - Le Pentagone a officialisé dans une directive l'importance stratégique qu'il donne à la "guerre irrégulière" l'opposant à des insurgés et des terroristes, au même plan que la "guerre conventionnelle" entre Etats.

Ce document, signé lundi par le vice-secrétaire à la Défense Gordon England, déclare que "la guerre irrégulière est stratégiquement aussi importante que la guerre traditionnelle", et affirme la nécessité d'"améliorer les compétences (du Pentagone) en matière de guerre irrégulière".

Ce type de conflit recouvre les activités de contre-terrorisme, de contre-insurrection ainsi que les "opérations de stabilité" dans des "pays fragiles", désormais définies comme une "mission-clé".

La directive préconise de "maintenir des capacités permettant au département de la Défense d'être aussi efficace en matière de guerre irrégulière qu'en matière de guerre conventionnelle".

Parmi les missions assignées dans cette directive de 12 pages, Washington doit notamment s'efforcer de renforcer les capacités militaires des pays partenaires, soutenir les nations menacées par des adversaires "irréguliers" [sic] ou encore "créer un environnement stable et sûr dans les Etats fragiles" afin d'empêcher la formation de sanctuaires extrémistes.

Cette directive formalise un changement déjà largement amorcé sur le terrain, à la lumière des leçons tirées depuis 2001 des conflits en Irak et en Afghanistan.

"Cela codifie les rôles et les responsabilités", a commenté un porte-parole du Pentagone, Bryan Whitman.

Cette réorientation avait déjà été formulée à l'été 2008 dans un document officiel intitulé "Stratégie de la défense nationale", approuvé par le secrétaire à la Défense Robert Gates.

"A l'avenir, gagner la guerre irrégulière contre les mouvements extrémistes et violents sera l'objectif central des Etats-Unis", soulignaient les auteurs de ce rapport.

Dans la revue Affaires Etrangères datée de janvier/février, M. Gates défend cette nouvelle stratégie, désapprouvée par certains militaires, qui s'inquiétent d'un déclin potentiel de la suprématie conventionnelle de l'armée américaine à l'heure de la montée en puissance militaire de pays comme la Chine ou la Russie.

"Nous ne devons pas nous focaliser sur la préparation à de futurs conflits conventionnels au point de négliger de fournir toutes les capacités nécessaires pour gagner le type de guerre mené actuellement par les Etats-Unis", écrit-il, en recommandant d'y consacrer un budget suffisant.

Un rapport du Commandement inter-forces américain sur les défis militaires des 25 prochaines années, publié jeudi, avertit également que les Etats-Unis devront sans doute faire face à un vaste spectre de conflits.

"D'ici les années 2030, les forces armées américaines "se retrouveront presque certainement engagées au combat" [sic], soit dans un conflit régulier ou dans une série de guerres de contre-insurrection", estime ce rapport, qui suggère de se tenir prêt à combattre sur les deux fronts.

"Les difficultés d'entraînement à des menaces de type conventionnel et nucléaire ne doivent pas mettre au second plan la nécessaire préparation pour mener une guerre irrégulière, comme cela s'est produit après la guerre du Vietnam", période à laquelle les Etats-Unis ont arrêté de se préparer à la contre-insurrection pour privilégier une approche traditionnelle, en pleine période de Guerre Froide.

*

Cyber-attaque contre le Pentagone :

les insinuations sur la piste russe sont "irresponsables" (MID)

Alterinfo - 5/12/8 - Le ministère russe des Affaires étrangères (MID) a qualifié jeudi d'insinuations les informations parues dans les médias sur l'implication de la Russie dans une cyber-attaque visant les systèmes du Pentagone.

"Les inventions sur l'implication russe dans les cyber-attaques des réseaux estonien et géorgien vont avec. Dans les conditions d'une informatisation globale et d'une menace croissante d'utilisation des technologies de l'information et de la communication dans des buts hostiles, les insinuations du genre restent sans preuves et témoignent d'une manque de responsabilité", stipule le communiqué du ministère russe.

Le président américain George W.Bush a reçu un rapport militaire sur une cyber-attaque visant tous les ordinateurs du réseau du Pentagone et qui aurait pu être organisée en Russie, avait écrit le 28 novembre le Los Angeles Times.

Cyber-attaque contre le Pentagone : la piste russe n'est pas exclue (journal)

28/ 11/ 2008- RIA Novosti.

Le président américain George W. Bush a reçu un rapport militaire sur une cyber-attaque visant tous les ordinateurs du réseau du Pentagone cette semaine, et qui aurait pu être organisée en Russie, écrit vendredi le Los Angeles Times.

Les réseaux du commandement suprême américain, l'état major de surveillance des opérations des troupes américaines en Irak et en Afghanistan, ont été endommagés au cours de l'attaque, a appris le président pendant une réunion extraordinaire organisée par des militaires américains et présidée par l'amiral Michael G.Mullen.

Les ordinateurs se trouvant dans les zones de conflit ont également été victimes d'une attaque.

Le Département de la Défense ne donne pas d'informations sur les dégâts causés, faisant cependant observer que le coup porté par les hackers a été "puissant".

En 2007, une cyber-attaque semblable avait mis hors service plus de 1.500 ordinateurs du Pentagone.

*

Obama, l’armée et la menace de la dictature aux Etats-Unis

par Bill Van Auken

Mondialisation.ca, Le 30 decembre 2008 - En choisissant l’amiral Dennis Blair en tant que directeur du renseignement américain, le président désigné Barack Obama a intégré à son cabinet trois officiers à quatre étoiles qui sont à la retraite depuis peu. Cette représentation sans précédent du corps des officiers au sein de la prochaine administration démocrate est une indication de la croissance du pouvoir politique de l’armée américaine qui menace sérieusement les droits démocratiques fondamentaux.

Commandant en chef de l’armée des Etats-Unis dans le Pacifique en 1999-2000, Blair s’est distingué par ses tentatives de rapprochement entre le Pentagone et l’armée de l’Indonésie au moment où cette dernière procédait à une véritable boucherie au Timor-Oriental. Cela a eu pour effet de contrecarrer complètement les inquiétudes tièdes qu’avait exprimées l’administration Clinton quant aux droits humains dans cette région du monde.

Avant de faire appel à Blair, Obama avait nommé l’ancien général de la marine, James Jones, au poste de conseiller à la Sécurité nationale et l’ancien chef d’état-major de l’armée, le général Erik Shinseki, au poste de secrétaire aux Anciens combattants. On rapporte aussi que la prochaine administration pourrait demander au général à la retraite de l’Air Force, Michael Hayden, de demeurer au poste de directeur de la CIA.

Le Washington Post avait décrit samedi dernier cette concentration d’anciens hauts officiers dans l’administration comme une « tendance inhabituelle pour une administration démocrate, une tendance qui a surpris les deux camps politiques ».

Ces nominations ont été précédées par l’annonce que Robert Gates, le secrétaire à la Défense de l’administration Bush, allait demeurer à son poste au Pentagone, où de nombreuses « équipes de transition » sont à l’œuvre pour s’assurer que les guerres d’agression des Etats-Unis se poursuivent et que l’immense pouvoir de l’armée demeure illimité.

Plus tôt ce mois-ci Obama avait explicitement décrit sa soumission au Pentagone en déclarant, « Pour s’assurer la prospérité au pays et la paix à l’étranger, nous croyons tous qu’il faille maintenir l’armée la plus puissante de la planète. » A cette fin, il s’est engagé à augmenter les effectifs des forces terrestres américaines de 100 000 soldats et marines et a clairement fait savoir qu’il n’y aurait pas de coupures importantes au budget militaire. Ce dernier engouffre environ 850 milliards $ annuellement, dans des conditions d’énormes déficits et de crise financière qui s’intensifie.

Un élément de calcul politique se retrouve sans aucun doute dans la décision d’Obama de s’entourer de l’état-major de l’armée et de s’assurer qu’il soit perçu comme « soutenant nos troupes ». Il y a en effet l’amère expérience de la précédente administration démocrate. Le premier mandat de Bill Clinton était venu près d’être anéanti par sa confrontation avec l’état-major sur sa proposition de retirer l’interdiction d’accès des homosexuels dans l’armée. Clinton fut traité avec mépris par la majorité du corps d’officiers durant le reste de son mandat présidentiel.

Le risque d’une confrontation encore plus acerbe sous Obama est bien réel étant donné les conséquences désastreuses des guerres en Irak et en Afghanistan sur l’armée. On rapporte aussi le développement de l’illusion au sein du corps d’officiers que les échecs des opérations militaires américaines dans ces pays sont le résultat d’une « traîtrise » de la part des autorités civiles, des médias et de la population américaine elle-même.

Mais un processus encore plus fondamental sous-tend l’expérience Clinton et la prosternation d’Obama devant l’armée aujourd’hui : l’immense développement du pouvoir du «complexe militaro-industriel» contre lequel avait mis en garde le président Dwight Eisenhower près d’un demi-siècle plus tôt. Ce pouvoir a crû sans interruption durant toute la Guerre froide.

Au cours des sept dernières années de la soi-disant «guerre mondiale contre le terrorisme», le développement de ce pouvoir, parallèlement à l’augmentation du financement de l’armée, s’est accéléré, accompagné d’éléments de plus en plus sinistres liés à l’impérialisme américain et à son recours accru au militarisme pour contrer le déclin de sa position économique mondiale.

Les chefs militaires des commandements régionaux du Pentagone (CENTCOM, PACOM, SOUTHCOM et le nouvel AFRICOM) ont pour la plupart supplanté les ambassadeurs et les officiels civils en tant que représentants des intérêts et du pouvoir américains à travers le monde.

En menant deux guerres en Irak et en Afghanistan, le commandement militaire a maintenant la tâche de diriger des administrations néocoloniales, obtenant ainsi un pouvoir pratiquement illimité sur des populations entière.

Et de plus, avec la création de tribunaux et prisons militaires, comme à Guantanamo, l’armée a usurpé des tâches qui ont été historiquement dévolues aux tribunaux civils fonctionnant sous les règles de la Constitution des Etats-Unis.

Ces changements capitaux ont pris place alors même que l’armée, et surtout son corps d’officiers, est devenue de plus en plus séparée et isolée du monde civil et dominée par la politique républicaine et les croyances de l’évangélisme chrétien. Etant une armée de « professionnels » qui sont « volontaires », elle est davantage isolée des pressions populaires que ne l’étaient les armées de conscrits et de « citoyens soldats » des générations antérieures.

Le Washington Post a publié dimanche un commentaire exceptionnellement direct d’un ancien assistant à la secrétaire d’Etat dans l’administration Bush, Thomas Schweich, sur la domination croissante de l’appareil militaire sur l’Etat américain.

«Notre Constitution est en danger», a écrit Schweich. Il a averti que la nomination d’un nombre sans précédent d’anciens hauts officiers dans le cabinet Obama pourrait venir « compléter le coup d’Etat militaire silencieux qui fait des avancés constantes à l’insu de la majorité des Américain et des médias ».

Schweich, ancien diplomate pour la lutte contre le trafic de drogue en Afghanistan qui a œuvré au service des stupéfiants du département d’Etat, a écrit qu’il a « lui-même été témoin de la prise de pouvoir militaire de facto aux dépens du gouvernement américain », qui, en Irak et en Afghanistan, « était, en théorie, justifiée par les exigences de la guerre », a-t-il affirmé.

Il a insisté que ce qui a commencé à l’étranger allait se produire au pays. «Le Pentagone a élaboré des plans pour déployer 20 000 soldats américains à l’intérieur de nos frontières d’ici 2011, officiellement pour aider les responsables régionaux et d’Etat à réagir aux attaques terroristes ou à d’autres catastrophes.» Cette mission, a-t-il indiqué, «pourrait facilement passer de travail de contre-terrorisme d’urgence à du contrôle frontalier, du travail de renseignement ou des opérations policières».

Un article paru le mois dernier dans un magazine publié par le US Army War College, quelques semaines seulement après l’élection, indique que le Pentagone prépare sa propre «transition», un processus motivé non pas par les vagues promesses de « changement » d’Obama mais par ce que le commandement militaire perçoit comme une crise historique de l’ordre actuel qui pourrait nécessiter l’emploi de la force armée pour étouffer les luttes sociales aux pays.

Intitulé, «Known Unknowns : Unconventional ‘Strategic Shocks’ in Defense Strategy Development » (Ce que l’on sait des inconnues: Les “chocs stratégiques” non-conventionnels dans le développement de la stratégie de défense), la monographie a été produite par Nathan Freier, un lieutenant-colonel de l’armée à la retraite depuis peu qui est professeur au US Army War College, la principale institution de formation de l’armée pour les futurs officiers. Selon le magazine, il « continue de conseiller, en tant qu’expert, les rôles clé des communautés de politiques et d’analyse à la sécurité et à la défense. »

Freier insiste que l’un des principaux imprévus auxquels doit se préparer l’armée des Etats-Unis est un « violent bouleversement stratégique à l’intérieur des Etats-Unis », qui pourrait être provoqué par un « effondrement économique inattendu » ou le « disfonctionnement de l’ordre politique et légal ».

Il écrit : « Dans la mesure où des événements de ce type impliquent une violence organisée contre les autorités locales, étatiques et nationale, et que ces dernières n’ont pas la capacité de rétablir l’ordre public et de protéger les populations vulnérables, le DD [département de la Défense] serait appeler à combler les lacunes. »

Freier poursuit : « Une violence civile généralisée à l’intérieur des Etats-Unis forcerait l’establishment de la défense à réorienter ses priorités in extremis pour défendre l’ordre fondamental au pays… Un gouvernement américain et un establishment de la défense endormis par une longue période de sécurité au pays seraient forcés de renier certains ou la plupart de leurs engagements de sécurité externes afin de réagir à l’insécurité humaine croissant rapidement au pays. »

Autrement dit, une intensification marquée de l’actuelle crise capitaliste accompagnée d’une éruption de lutte de classe et la menace de révolution sociale aux Etats-Unis pourraient forcer le Pentagone à rappeler ses armées de l’Irak et de l’Afghanistan pour les utiliser contre les travailleurs américains.

Dans de telles conditions, il ajoute : « Le DD pourrait se voir forcé par les circonstances de placer ses importantes ressources à la disposition des autorités civiles pour maintenir et contrer les menaces violentes à la tranquillité domestique. Dans les circonstances les plus extrêmes, cela pourrait signifier l’emploi de la force militaire contre des groupes hostiles à l’intérieur des Etats-Unis. De plus, le DD deviendrait, par nécessité, le centre essentiel pour la continuité de l’autorité politique dans le contexte d’un conflit civil dans plusieurs Etats ou à l’échelle nationale.

Cette formulation étrange : «le centre essentiel pour la continuité de l’autorité politique», est un euphémisme pour dictature militaire.

Il termine cette section de l’article en notant que, « le DD est déjà mis à l’épreuve par les efforts de stabilisation à l’étranger. Imaginez ce qu’impliquerait la même chose mais à beaucoup plus grande échelle au pays ».

Le message est clair. Ayant échoué à étouffer la résistance et rétablir l’ordre en Irak et en Afghanistan, quelles seraient les chances de l’armée de réussir une occupation des Etats-Unis mêmes.

Le fait que ces questions soient posées par les stratèges du Pentagone doit être pris très au sérieux. Ceux qui commandent les forces armées de l’Etat capitaliste américain anticipent que la crise actuelle va créer les conditions pour la révolution et se préparent en conséquence.

Article original en anglais, WSWS, paru le 22 décembre 2008.

© WSWS.

Bill Van Auken est un collaborateur régulier de Mondialisation.ca. Articles de Bill Van Auken publiés par Mondialisation.ca

*

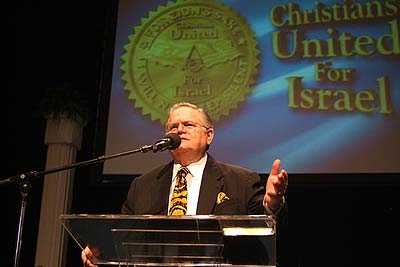

Réunion de Christians United for Israel (CUFI).

Le révérend John Hagee au meeting de préfiguration du CUFI (7 février 2006).

Le nouveau mouvement pro-israélien aux États-Unis

Le CUFI : 50 millions d’évangéliques pour soutenir Israël

par Thierry Meyssan*

RéseauVoltaire - 14/8/6 - Dans un pays où les citoyens ont déserté les partis politiques pour rejoindre des Églises évangéliques, la formation de l’opinion publique commence par l’encadrement des fidèles. Alors qu’ils préparaient l’offensive contre le Liban, le Pentagone et Tsahal mettaient en place une fédération des chrétiens sionistes, le CUFI, avec pour mission de transformer 50 millions d’évangéliques en militants de la guerre.

Pour s’assurer du soutien de l’opinion publique états-unienne dans la guerre contre le Liban — puis la Syrie et l’Iran —, le Pentagone et Tsahal ont mis en place une structure d’encadrement, dès la fin 2005, pour mobiliser 50 millions d’évangéliques. L’axe central de cette opération a consisté à fédérer leurs leaders au sein d’une structure idéologique unique : Christians United for Israel (Chrétiens unis pour Israël – CUFI). La fonction de ce nouveau groupe n’est pas de se substituer à l’AIPAC (American Israel Public Affairs Committee) [1] en termes de lobbying dans la classe dirigeante, mais de propager la théologie sioniste dans les Églises évangélique et au-delà de sorte que le soutien aux offensives israéliennes soit perçu par une majorité d’États-uniens comme un devoir religieux.

En janvier 2006 paraît un ouvrage à sensations : Jerusalem Countdown : A Warning to the World... the Last Opportunity for Peace (Le compte à rebours de Jérusalem : une alerte pour le monde… la dernière occasion pour la paix) [2]. Il devient immédiatement et pour trois mois, le principal best-seller vendu en supermarché aux États-Unis.

Résumons son propos en essayant de rester sérieux : l’Iran est dirigé par des fanatiques qui veulent rayer Israël de la carte en lançant une bombe atomique sur Jérusalem. Après l’invasion d’Israël par les musulmans et les Russes, une seconde guerre pour le contrôle d’Israël opposera les États-Unis d’un côté à la Chine et l’Union européenne de l’autre. C’est là que surgira l’Antechrist [3] sous la forme du président de l’Union européenne. Enfin une terrible guerre atomique concluera ce cycle. La bataille décisive se tiendra à Meggido (Armaggedon). Alors le Christ radieux pourra revenir sur terre récompenser ceux qui ont cru en lui. Heureusement Tsahal et le Pentagone peuvent faire pencher la balance du bon côté en intervenant préventivement, y compris en utilisant de nouvelles bombes nucléaires tactiques. Il faut donc livrer la guerre sans attendre.

L’auteur de ce best-seller militaro-religieux est le pasteur texan John Hagee, la nouvelle star du christianisme sioniste [4].

Les origines du christianisme sioniste

Historiquement le sionisme est un phénomène chrétien bien avant d’être juif. Les chrétiens sionistes croient former un second peuple élu et pensent que leur destin est lié à celui du peuple juif. Pour eux, le retour du Christ ne surviendra pas avant que les juifs ne se soient regroupés en Palestine. Pour hâter la fin des temps, ils doivent donc re-créer un État pour les juifs et ne pas avoir peur de provoquer des cataclysmes apocalyptiques.

Le premier chef d’État à faire de son pays un second Israël et à appeler à la création d’un État juif en Palestine est le puritain anglais Oliver Cromwell au XVIIe siècle. Après la restauration de la monarchie, ceux de ses adeptes qui furent chassés du royaume s’enfuirent en Irlande du Nord et aux Pays-Bas, puis fondirent des colonies en Afrique australe et en Amérique. Ce courant politico-religieux ne disparut pas pour autant d’Angleterre. Il trouva même une nouvelle expression avec le Premier ministre de la reine Victoria, Benjamin Disraeli, qui est aujourd’hui la référence historique principale des néo-conservateurs. Cependant le rabbinat était depuis toujours farouchement opposé à la création d’un État juif. Lorsque l’occasion s’était présentée au XIIe siècle, il avait refusé une proposition en ce sens de Saladin Le Magnifique et n’avait jamais changé d’appréciation [5]. Les chrétiens sionistes durent attendre le XIXe siècle et le nationalisme de Theodor Hertzl pour trouver des juifs sécularisés qui acceptent leurs plans.

Comme l’a montré Jill Hamilton, la décision de Llyod George et Lord Arthur James Balfour en 1917 de créer un « foyer national juif » en Palestine, si elle a donné lieu à de nombreuses justifications rhétoriques, est bien l’aboutissement du rapprochement entre chrétiens sionistes et nationalistes juifs [6].

Cependant cette alliance se heurtait à une contradiction : l’antisémitisme chrétien. En effet, les chrétiens sionistes affirmaient qu’à la fin des temps les juifs devraient se convertir au Christ ou être précipés en enfer. Bref, un bon juif serait un juif converti au christianisme. Quoiqu’il en soit, les conjonctions d’intérêt à court terme passèrent avant ce type de considération, elles devinrent même une politique.

Au cours de la guerre des Six jours (1967), Israël prit conscience du poids électoral des sectes évangéliques sionistes aux États-Unis et commença à financer leur leader, le pasteur Jerry Falwell, co-fondateur de la Moral Majority [7]. En 1978, il fut invité à planter des arbres sur la « Terre promise » et donna son nom à une forêt. En 1979, le gouvernement israélien lui offrit un jet privé pour l’aider dans son ministère religieux. En 1980, le Premier ministre Menahem Begin lui remit solennellement à New York la prestigieuse médaille Zeev Jabotinsky, du nom du penseur d’extrême droite qui fut son mentor et dont Netanyahu père fut le secrétaire.

Cette alliance est institutionnalisée en septembre 1980. À l’occasion du vote d’une résolution de la Knesset affirmant — en violation du droit international — que Jérusalem est la capitale d’Israël, Begin finance la création de l’Ambassade chrétienne internationale de Jerusalem (International Christian Embassy Jerusalem). Cet organisme développe le tourisme évangélique et collecte des fonds auprès des pélerins en faveur de l’immigration juive. Pour cela, il a ouvert un « consulat » dans chaque État des États-Unis.

En août 1985, l’Ambassade organise avec les autorités du régime d’apartheid sud-africain le premier congrès mondial des chrétiens sionistes [8]. Il se tient à Bâle (Suisse) dans la salle où 98 ans plus tôt Theodor Herzl créa le mouvement juif sioniste.

En octobre 2003, les chrétiens sionistes scellent leur alliance avec les néo-conservateurs lors du Sommet de Jérusalem, en présence d’Ehud Olmert et de Benjamin Netanyahu [9].

Enfin, le 5 janvier 2004, le bureau du Sommet de Jérusalem créée un groupe ad hoc de 14 parlementaires à la Knesset, le Christian Allies Caucus [10].

Toutes ces opérations ont été conduites avec l’aide d’une discrète organisation, la Fellowship Foundation, qui supervise et finance discrètement depuis le Pentagone une myriade d’Églises évangéliques dans le monde [11].

La théologie des deux alliances

L’originalité du pasteur John Hagee est d’avoir concilié la foi évangélique à la réalité de l’État d’Israël. Dès 1988, il affirme que les juifs observant la Loi de Moïse seront sauvés sans avoir à se convertir au Christ. C’est la « théologie des deux alliances » : Dieu a conclu des pactes différents avec ses deux peuples élus, les juifs et les évangéliques. Le révérend Hagee est d’abord rejeté par Jerry Falwell, puis réintégré dans le concert chrétien sioniste, dont il devient aujourd’hui le porte-parole [12]. Ce parcours et cette innovation idéologique font de lui l’homme idéal pour transformer le mouvement religieux chrétien sioniste en un lobby de masse pour Israël.

.

Le 7 février 2006, le révérend John Hagee anime au Texas une rencontre de 400 pasteurs évangéliques états-uniens en vue de la création d’une fédération des chrétiens sionistes. Simultanément, il lance avec l’Ambassade chrétienne un magazine bimestriel diffusé en supplément du Jerusalem Post, le JP Christian Edition. Le Post est un quotidien néo-conservateur dirigé par Aviv Bushinsky, ancien conseiller en communication et porte-parole du Premier ministre Benjamin Netanyahu. Le supplément mêle des articles sur le parc d’attraction évangélique en Galilée et d’autres sur la menace iranienne, et ses bras armés le Hamas et le Hezbollah. On y dénonce aussi les universitaires européens qui analysent l’écriture de la Bible dans son contexte socio-historique et traitent l’Israël biblique comme un mythe.

Loin d’être un handicap pour sa nouvelle mission, l’extrémisme du révérend Hagee plaît aux Likoudniks : n’a-t-il pas écrit un éloge de l’assassinat d’Yitzhak Rabin, coupable à ses yeux d’avoir bradé la «Terre promise» ? [13]

La fédération des chrétiens sionistes voit le jour à l’occasion d’un banquet de 3 500 pasteurs et responsables évangéliques à l’hôtel Hilton de Washington… le 18 juillet 2006, soit cinq jours après le début de l’offensive israélienne contre le Liban. La Providence fait bien les choses et c’est l’occasion d’une mobilisation de toutes les organisations évangéliques en faveur de Tsahal. Au micro, outre le pasteur Jerry Falwell, se succèdent des parlementaires états-uniens (les sénateurs Sam Brownback, John Cornyn, Kay-Bailey Hutchison et Rick Santorum, le représentant Henry Bonilla), l’ambassadeur d’Israël Daniel Ayalon et l’ancien chef d’état-major le général Moshé Yaalon. La nouvelle fédération prend le nom de Christians United for Israel (CUFI) [14].

Dans la foulée, les parlementaires du CUFI mettent en place un Israel Allies Caucus à la Chambre des représentants pour faire le pendant du Christian Allies Caucus de la Knesset. Il est co-présidé par le républicain Dave Weldon et le démocrate Eliot Engel [15]. Des groupes parlementaires identiques sont en cours de formation aux Philippines et en Corée du Sud.

Si le révérend John Hagee est un prêcheur à succès, à la tête d’un petit empire de communication, il n’est pas la tête pensante du CUFI. La fédération chrétienne sioniste est dirigée par David Brog, un assistant parlementaire juif sioniste et accessoirement un cousin de l’ancien Premier ministre israélien Ehud Barak. Bien qu’il comprenne des parlementaires démocrates, le CUFI chasse presque exclusivement sur des terres républicaines. Il entretient notoirement des liens étroits avec la Maison-Blanche et a joué un rôle important dans l’adoption par le Congrès d’une résolution « condamnant les récentes attaques contre l’État d’Israël, tenant les terroristes et leurs États-sponsors comme responsables de ces attaques, et supportant le droit d’Israël à l’auto-défense » [16]. Texte rédigé par l’AIPAC et adopté par 410 voix contre 8 à la Chambre des représentants et à l’unanimité par le Sénat. De même, le CUFI et l’Israel Allies Caucus ont convaincu 115 représentants d’écrire au président Bush pour qu’il durcisse les sanctions contre la Syrie.

C’est David Brog qui a lancé l’expression « douleurs de l’enfantement » à propos du remodelage du Grand Moyen-Orient, en citant L’Évangile selon Matthieu, chapitre 24. Des guerres actuelles, un monde nouveau surgira. Jésus n’a-t-il pas dit : « Il en viendra beaucoup sous mon nom qui diront “C’est moi le Christ” et ils abuseront bien des gens. Vous aurez aussi à entendre parler de guerres et de rumeurs de guerre, voyez ne vous alarmez pas car il faut que cela arrive, mais ce ne sera pas encore la fin. (…) Et tout cela ne fera que commencer les douleurs de l’enfantement ». Une expression désormais reprise par Condoleezza Rice pour que les évangéliques adhèrent à la politique néo-conservatrice [17].

« Israël fait notre travail et œuvre pour les peuples libres. Ses ennemis sont les mêmes ennemis que ceux des États-Unis. Il s’agit d’une bataille qui s’inscrit dans une guerre plus large, celle contre la civilisation judéo-chrétienne des forces du Bien contre celles du Mal. (…) Israël est en première ligne dans la guerre contre le terrorisme et nous ne pouvons que le soutenir », déclarait David Brog à l’AFP, il y a quelques jours [18].

Le principal travail de David Brog est de rabibocher juifs et chrétiens sionistes en faisant oublier des siècles d’antisémitisme chrétien [19]. Pas facile dans un pays qui, il y a deux ans, applaudissait un film de Mel Gibbson, La Passion du Christ, désignant les juifs comme déïcides [20]. En mai 2006, M. Brog a publié un essai Standing with Israel : Why Christians Support Israel (Debout avec Israël : pourquoi les chrétiens soutiennent Israël) [21]. Prenant quelques libertés avec l’Histoire, il y affirme que les deux peuples élus se sont réconciliés lorsque les États-Unis ont vaincu le IIIe Reich et voté la création de l’État d’Israël.

Le pasteur John Hagee dipose de moyens de communication exceptionnels. Il produit deux fois par un jour un talk-show diffusé par l’un des trois grands réseaux télévangéliques au monde, Trinity Broadcast Network (TBN). Ce programme, accessible par satellite dans le monde entier est reçu par 92 millions de foyers aux États-Unis. TBN a toujours été lié à Israël et au gouvernement sud-africain à l’époque de l’apartheid [22]. Le révérend Hagee peut aussi compter sur la maison d’édition de son ami Steve Strang qui publie notamment le mensuel Charisma.

En novembre 2004, John Hagee remet deux chèques d’1 million de dollars chacun pour les enfants israéliens et pour les juifs immigrants.

En outre John Hagee n’a pas de problèmes financiers. En 2000, il a acheté un ranch à Brackettville (Texas) pour 5,5 millions de dollars géré par la Texas Israel Agricultural Research Foundation. Il peut y recevoir ses amis, dont les avions atterrissent sur son aéroport privé. En 2001, le salaire de ce précheur béni de Dieu s’élevait à 1,25 millions de dollars [23]

Kevin Philips, qui est considéré comme un des meilleurs experts de sociologie électorale aux États-Unis, assure que l’administration Bush s’appuie sur trois groupes sociaux : la bourgeoisie liée au pétrole, les fidèles évangéliques, et les retraités vivant à crédit [24]. L’encadrement des Églises évangéliques s’étant substitué à celui du parti républicain, les évolutions théologiques sont déterminantes pour la politique de Washington.

Il est trop tôt pour affirmer que l’objectif du CUFI est atteint. Cependant, face aux événements qui ensanglantent le Liban, 68 % des États-uniens déclarent aux sondeurs qu’ils se sentent spontanément proches d’Israël et 63 % que l’administration Bush doit poursuivre ou accroître son soutien militaire à Tsahal [25].

* Thierry Meyssan

Analyste politique français, président-fondateur du Réseau Voltaire et de la conférence Axis for Peace. Il publie chaque semaine des chroniques de politique étrangère dans la presse arabe et russe. Dernier ouvrage publié : L’Effroyable imposture 2, éd. JP Bertand (2007).

Notes :

[1] « Les fondamentalistes pour la guerre » par Thom Saint-Pierre, Voltaire, 3 avril 2003.

[2] Jerusalem Countdown : A Warning to the World...the Last Opportunity for Peace, par le révérend John Hagee, Frontline éd., 2006.

[3] Pour les chrétiens, l’Antechrist est un personnage qui doit venir avant (= ante) le Christ pour égarer les fidèles. Il est parfois appelé Antichrist pour souligner qu’il s’oppose (= anti) au Christ.

[4] « Pastor Strangelove » par Sarah Posner, American Prospect, 6 juin 2006.

[5] Les Croisades vues par les arabes par Amin Maalouf, j’ai lu, 1999.

[6] God, Gunns and Israel : Britain, the First World War and the Jews in the Holy Land, par Jill Hamilton, Sutton Publishing, 2004.

[7] Jerry Falwell : An Unauthorized Profile, par William Goodman et James Price, Lynchburg, 1981.